2025年(令和7年)4月省エネ法改正の内容は?

建築物省エネ法2025年4月改正の改正概要を解説いたします。

原則全ての建築物が省エネ義務化!

今まで非住宅だけだったのが、全ての建築物に省エネ義務が生じます。(10㎡未満の建築物、適用除外建築物を除く)

適用除外とは?(法18条一号)

用途、形状により省エネ適判が不要となります。

(現行と変更はありません)

居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途(令7条第一号)

・公共用歩廊

・自動車車庫、自転車駐輪場

・常温倉庫、危険物の貯蔵庫(常温)

・農産物の貯蔵に供するもの(常温)、農業生産資材の貯蔵に供するもの(常温)

・畜舎、堆肥舎、水産物の養殖場又は増殖場(常温)

・施設系(変電所、上下水道に係る施設、ガス事業に係るガバナーステーション又はバルブステーション、道路の維持管理の為の換気施設、受電設備、ポンプ施設等)

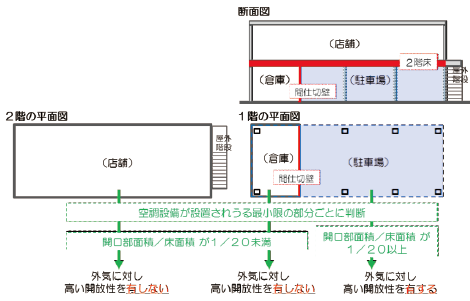

高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない用途(令7条第二号)

条件付きで

・観覧場

・スケート場、水泳場、スポーツの練習場

・神社、寺院

条件は以下のいずれかを満たすこと

①壁を有しないこと

②間仕切り壁・戸を有しない階で、その部分の床面積の1/20以上の常時開放された開口部があること

※戸はふすま障子に類するものを除く

※階の一部分のみでも判断可能

上記の用途以外でも①、②の条件に適合している場合は、適用除外となる場合があります。

建築物全体に開放部分がある

階全体に開放部分がある

階の一部に開放部分がある

店舗部分がある場合は、駐車場(高い開放性を有する部分)を除いて省エネ適判対象かの判断を行います。

省エネ適判が必要な建築物は?

※1【仕様基準】は適判省略ですが、確認申請で仕様基準がチェックされます。

※2建築士が設計・監理を行う必要があります。

適判が不要となっても、省エネ基準への適合は必要となります。

省エネ申請不要(仕様基準チェックもされない)

平家 かつ 200㎡以下 の非住宅と住宅

省エネ適判不要(仕様基準のチェックのみ)

住宅 で 仕様基準(省エネ法)に適合する場合

仕様基準のチェックは、確認申請の提出先で行われます。

確認申請に、省エネの仕様基準に適合していることがわかる資料の添付が追加で必要となります。

そのため、確認申請を早めに提出するなどの対策が必要となるでしょう。

※仕様基準(審査が比較的容易な場合)については、省令で定められる予定です。

既に出されている仕様基準ガイドブックと同じような内容だと思われます。

住宅:資料ライブラリー – 国土交通省 (mlit.go.jp)

上記のサイトで2025年改正の資料が出てます(2023.11.1)

省エネ法の審査が不要な規模でも省エネ法への適合義務はあります。

審査機関のチェックはなくなりますが、私たち設計者は適合するものを計画する義務があります。

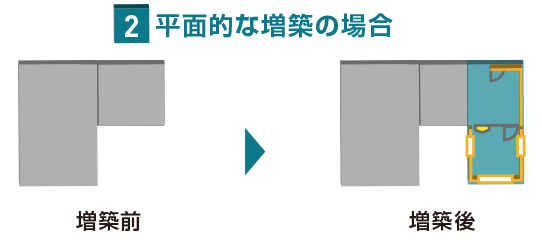

増改築をする部分のみ省エネ義務が必要

既存部分も省エネ義務基準が求められていましたが、増築部分のみで判断することなります。

増築部分の断熱性能、一次エネルギー消費量が適合すれば、既設は問われません。

減築と増築を同時に行った場合

同時に行っても、10㎡を超える増築部分があれば、省エネ基準への適合義務を生じます。(QA R5.3.31)

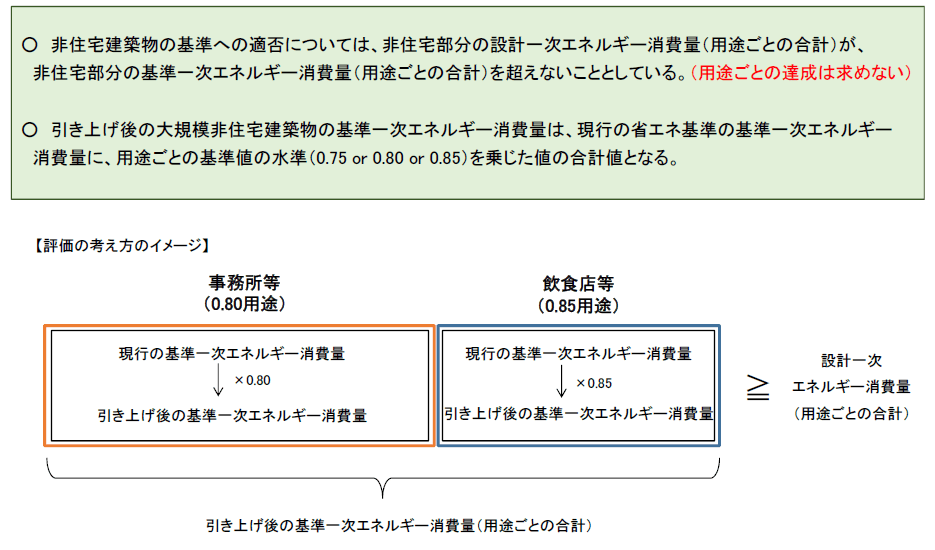

複数用途の考え方

国土交通省の資料によれば、用途ごとの達成は求めない。と記載があります。

各用途で計算し、その合計の基準一時エネルギー消費量が、用途ごとの合計の設計一次エネルギー消費量を超えなければよいとなっています。

今後、基準が強化され、現状の省エネ計画では適合しない物件がかなり増えてくることが想定されます。あらかじめ建築コストの増大、省エネ対応したデザインの検討を建築主にあらかじめ説明をしておく必要がありそうです。

省エネ適判などに必要となる期間は?

現在より必ず時間がかかります。

10㎡~300㎡以下の建築物はそれなりに数があると思われます。

それらが全て省エネ義務化となるため、スケジュールはかなり余裕をもった計画とする必要があります。

また2025.4.1に建築物省エネ法は改正されますが、同時期に建築基準法も改正されます。

4号建築物の範囲が縮小され、特例の範囲が平家かつ200㎡以内となります。

つまり2階建ての木造住宅は構造審査をし、省エネ法の仕様基準のチェックをすることになり、確実に審査機関の業務に時間がかかります。省エネ適判、確認申請ともに交付までの時間は予測できません。着手予定日だが交付できないという事態は避けなければいけません。

省エネ計算担当者が行う業務量も多くなるため、業務委託を予定されている方は早めの依頼が必要となってくるでしょう。

コメント